Ergebnisse

Schnellzugriff

- Arbeitsbedingungen von Promovierenden

- Betreuungssituation

- Diskriminierung

- Wissen und Wahrnehmung von Hilfsangeboten

- Bewertung von Maßnahmenvorschlägen

- Fazit

- Abbildungen

- Fragekomplex 1: Allgemeine Angaben zur Promotion

- Fragekomplex 2: Allgemeine und soziodemografische Angaben zur befragten Person

- Fragekomplex 3: Beurteilung und Einschätzung der Promotionssituation

- Fragekomplex 4: Diskriminierung und Machtmissbrauch

- Fragekomplex 5: Hilfsangebote

Arbeitsbedingungen von Promovierenden

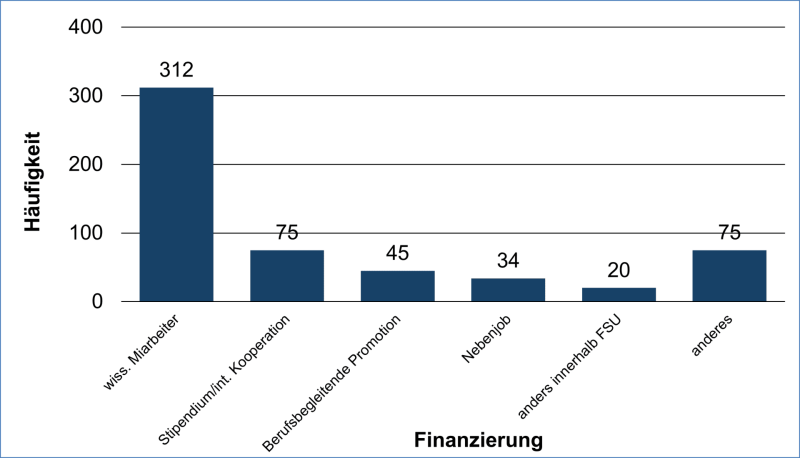

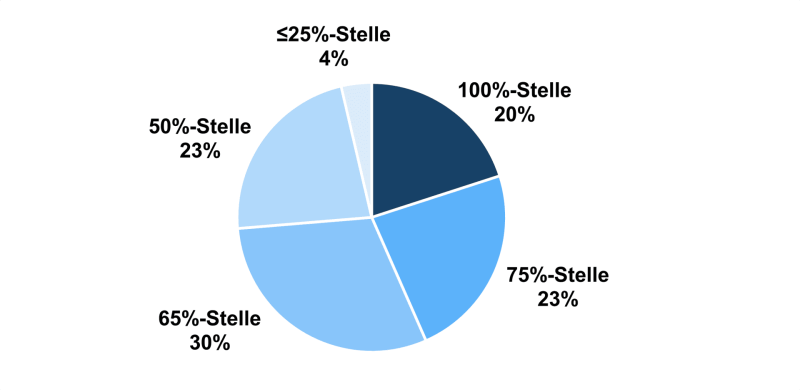

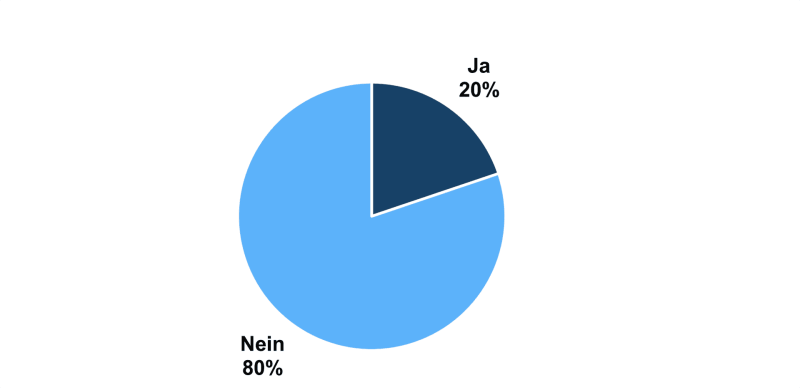

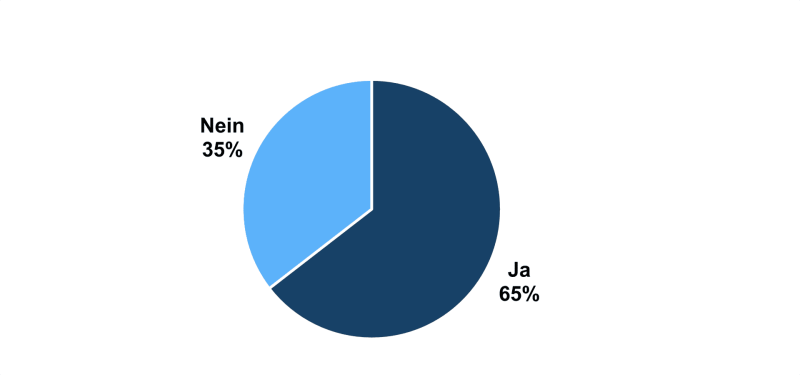

Die häufigste Finanzierungsquelle der Promovierenden ist die Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeitende. Dieses Arbeitsverhältnis wurde näher untersucht. Die große Mehrheit der wissenschaftlichen Mitarbeitenden ist teilzeitbeschäftigt (80 %). Den größten Teil machen dabei 65%-Stellen aus (30 % der Befragten), gefolgt von 75%-Stellen (23 %) und 50%-Stellen. Geringere Vertragsarbeitszeiten sind mit 4 % die Ausnahme.

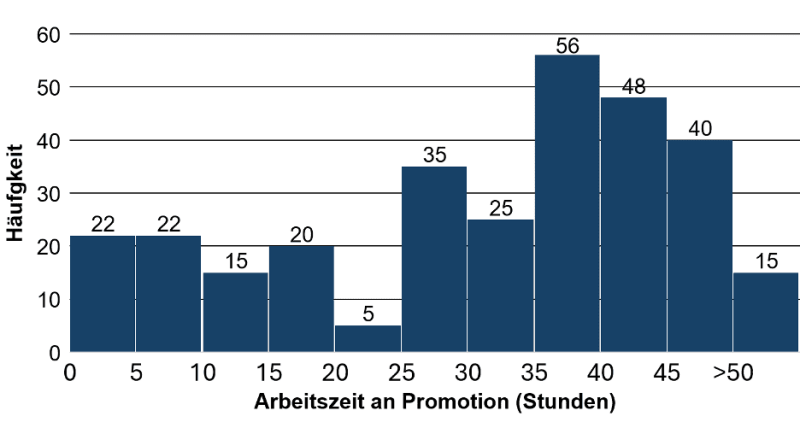

Im Kontrast dazu, geben die Hälfte der Befragten an, mindestens im Umfang einer Vollbeschäftigung oder darüber hinaus an Ihrem Promotionsprojekt zu Arbeiten. Gleichzeitig berichten ein Viertel, weniger als 20 Stunden pro Woche in ihr Promotionsprojekt investieren zu können.

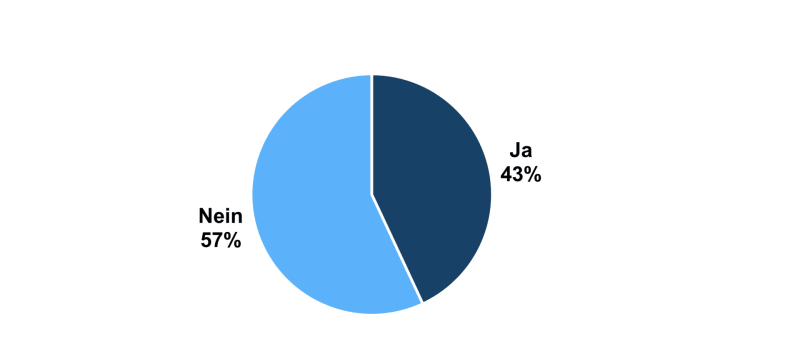

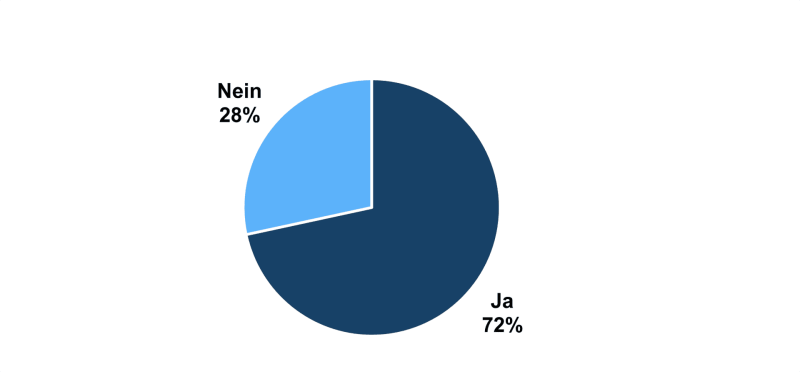

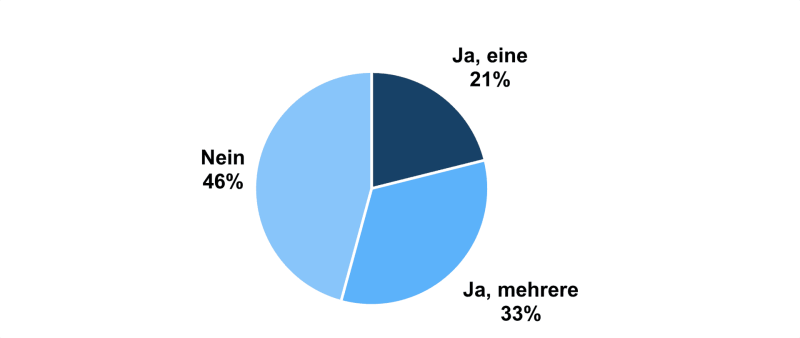

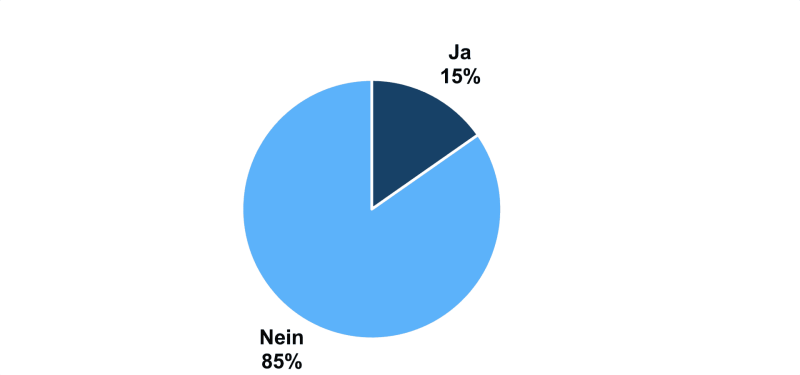

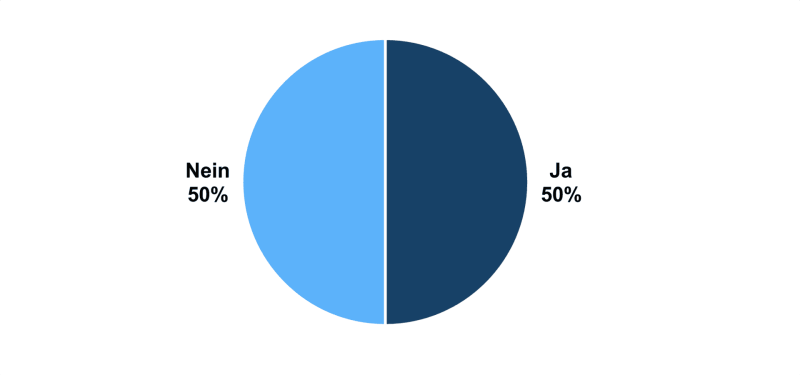

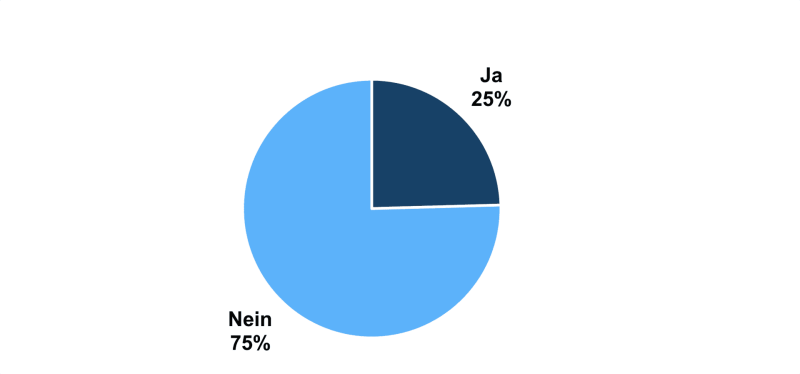

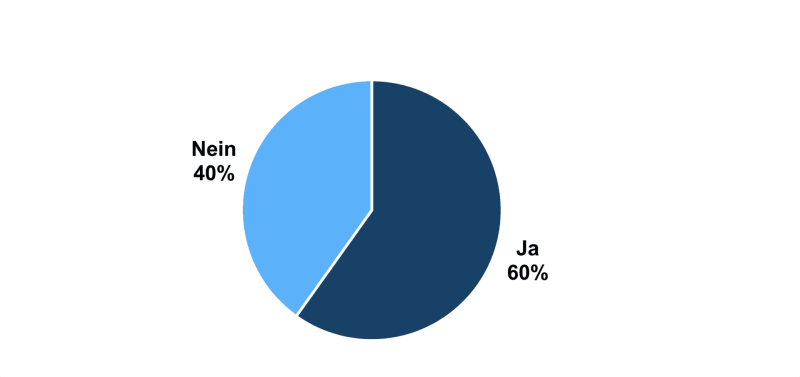

Arbeitszeit, die nicht direkt in die eigene Promotion fließt, verteilt sich wie folgt: 43 % haben vertragliche Lehrverpflichtungen, aber 72 % übernehmen Lehraufgaben. Nur 15 % der Befragten sind vertraglich zur Verwaltungsarbeit verpflichtet, aber 50 % übernehmen solche Aufgaben. Nur 25 % der Befragten sind zu wissenschaftlicher Arbeit außerhalb ihres Promotionsprojektes verpflichtet, aber 60 % leisten solche Arbeit.

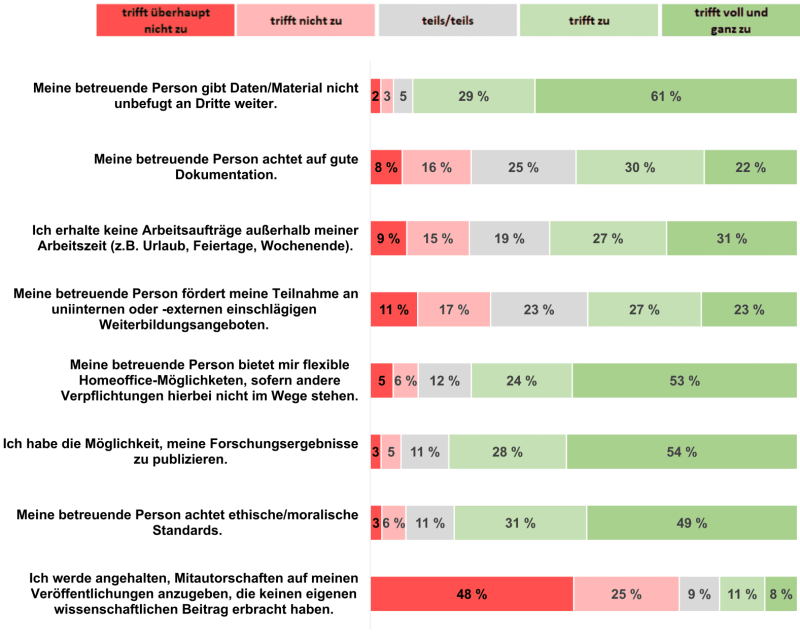

Die Befragten sollten weiterhin die Belastung durch verschiedene Themen bewerten. Fast drei Viertel der Promovierenden gaben an mindestens teilweise eine zu hohe Arbeitsbelastung zu haben. Am höchsten wird die Belastung durch befristete Verträge (61 % mindestens teilweise) und den damit verbundenen Leistungs- und Zeitdruck (69 % mindestens teilweise) wahrgenommen. Verwaltungsaufgaben werden von 42 % der Befragten als mindestens teilweise zu hohe Arbeitsbelastung wahrgenommen, bei Lehrverpflichtungen geben dies 33 % der Befragten an. Zusätzliche Verpflichtungen in strukturierten Promotionsprogramme oder Stipendien werden selten als Belastung empfunden. Insgesamt verneint jeder zweite Promovierende vor Beginn der Promotion eine realistische Vorstellung des Promotionsablaufes gehabt zu haben.

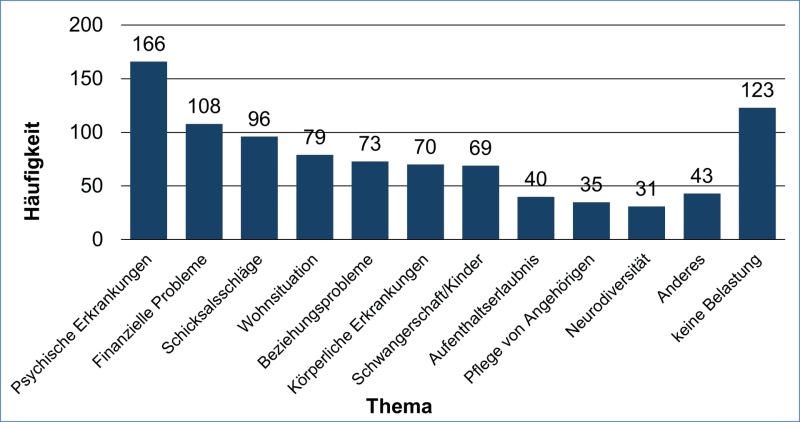

Auch private Themen belasten die Promovierenden. 34 % der Befragten benennen psychische Erkrankungen, gefolgt von finanziellen Problemen (22 %), Schicksalsschlägen (20 %) und der Wohnsituation (16 %). Nur ein Viertel der Befragten gaben an, momentan keiner privaten Belastung zu unterliegen.

Betreuungssituation

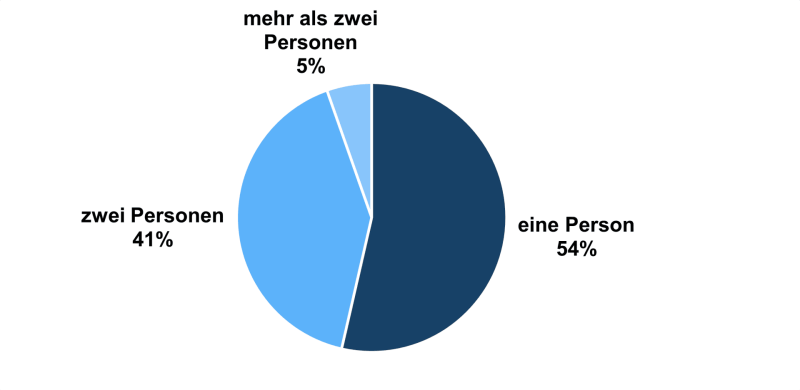

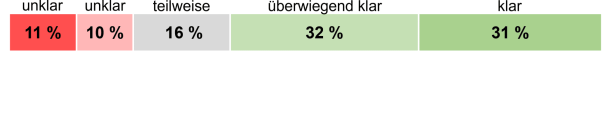

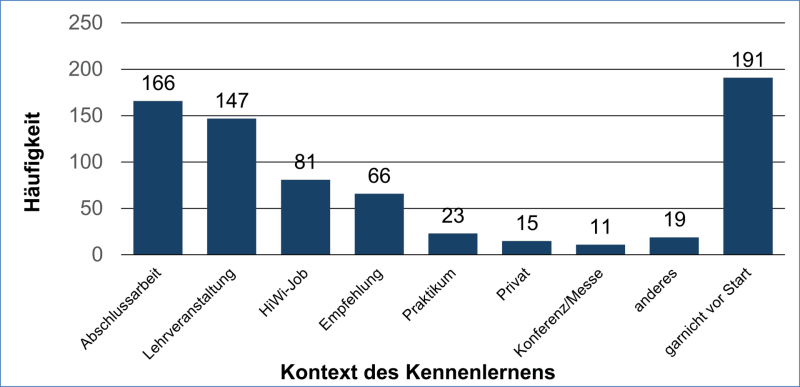

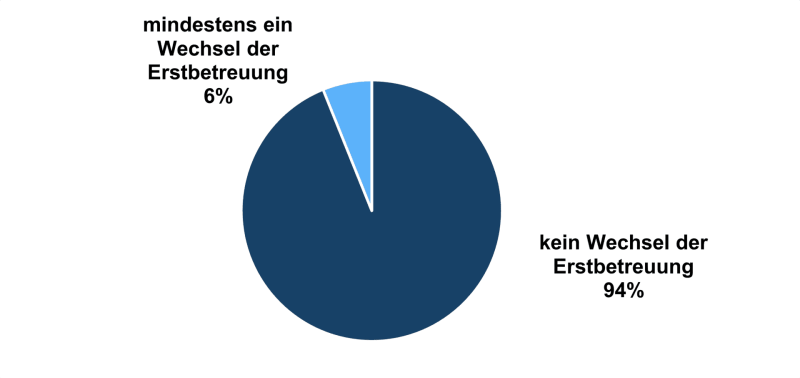

Anzahl und Kontext des Kennenlernens der betreuenden Personen wurde bereits im Unterkapitel „Strukturelle Situation der Promovierenden“ erläutert. Die Befragten wurden gebeten zu bewerten ob bei mehreren betreuenden Personen die Aufgaben klar verteilt sind. In einem Drittel der Fälle ist diese zumindest teilweise unklar.

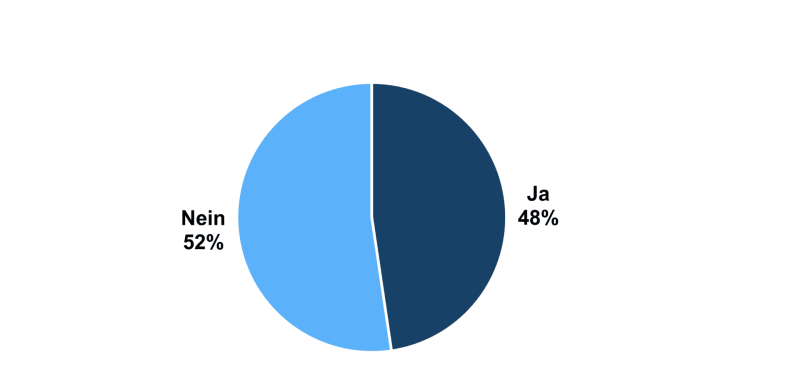

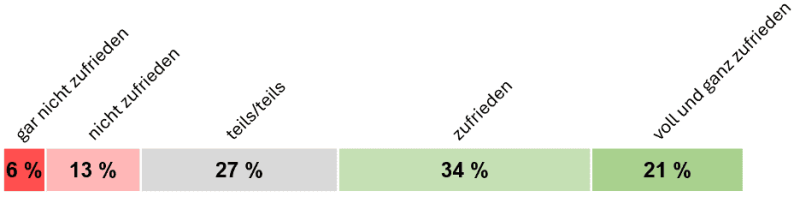

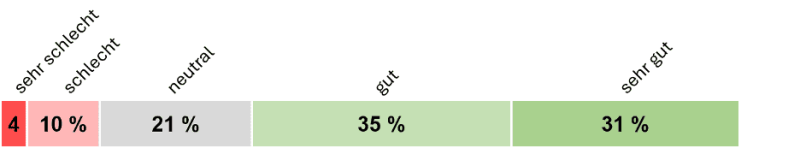

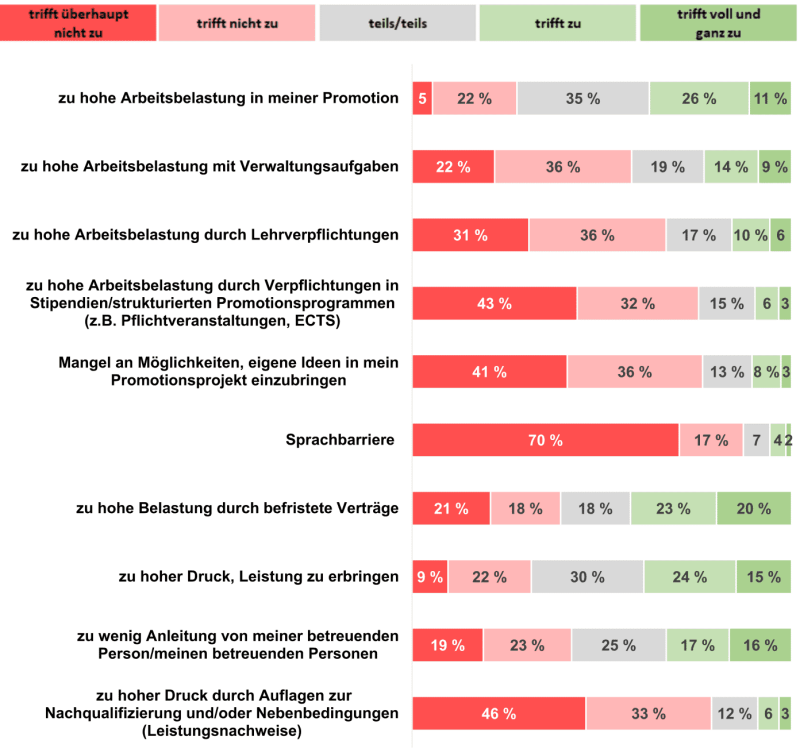

55 % der Befragten sind mit ihrer Betreuung im Allgemeinen zufrieden, zwei Drittel bewerten das Arbeitsklima in ihrem Umfeld als mindestens gut. Gelobt wurden die Erreichbarkeit der Betreuer, methodische und inhaltliche Unterstützung, Kommunikation und die Förderung wissenschaftlicher Kooperation. 61 % kritisieren, dass die betreuende Person zumindest teilweise den Zeitaufwand der zu erledigenden Aufgaben falsch einschätzt. Dazu kommen 53 % die mindestens teilweise eine fehlende Achtung vor der Work-Life-Balance angeben. Im gleichen Umfang wird kritisiert, dass die Karriere- und die Persönlichkeitsentwicklung, beides zentrale Bausteine des Promotionsprozesses, nicht ausreichend berücksichtigt werden. 23 % kritisieren, dass die betreuende Person zumindest teilweise Konkurrenzverhalten zwischen Promovierenden provoziert.

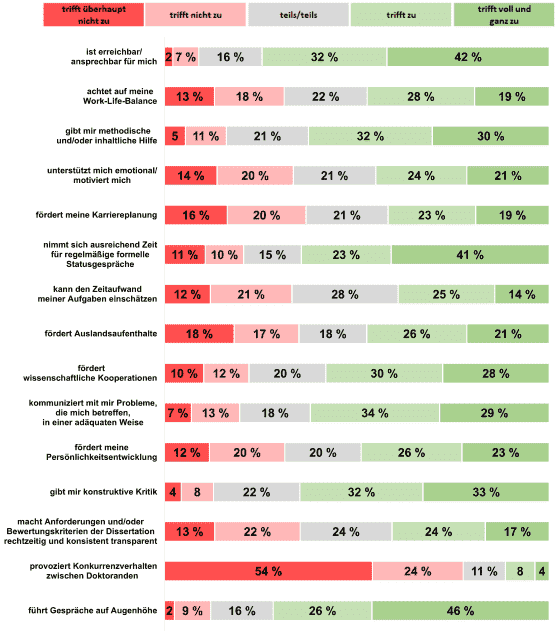

Zum Themenbereich „gute wissenschaftliche Praxis“ sehen sich fast 49 % der Teilnehmenden nur teilweise zur guten Dokumentation ihrer Arbeit angehalten und 43 % bemängeln mindestens teilweise Arbeitsaufträge während Wochenenden, Feiertage und während ihres Urlaubes. Nur bei der Hälfte der Befragten wird die Teilnahme an Weiterbildungen gefördert. Überwiegend gelobt wurden der Schutz der eigenen Forschungsergebnisse, die Möglichkeit zu publizieren, Home-Office-Freundlichkeit und die allgemeine Achtung ethischer Standards.

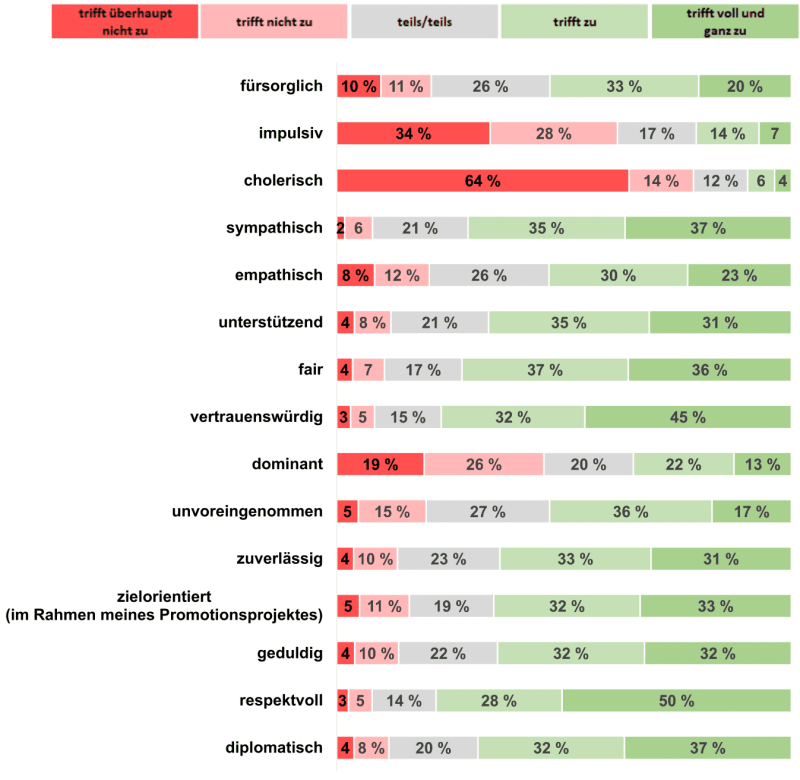

Betrachtet man den persönlichen Umgang zwischen Promovierenden und Betreuenden fanden sich die überwiegende Menge der Teilnehmer mit Respekt behandelt und empfanden ihre Betreuenden als vertrauenswürdig. 20% sehen ihre betreuende Person als nicht empathisch, 53% beschreiben sie dagegen als fürsorglich. 38 % beschreiben ihre betreuende Person als zumindest teilweise impulsiv, 35 % als dominant.

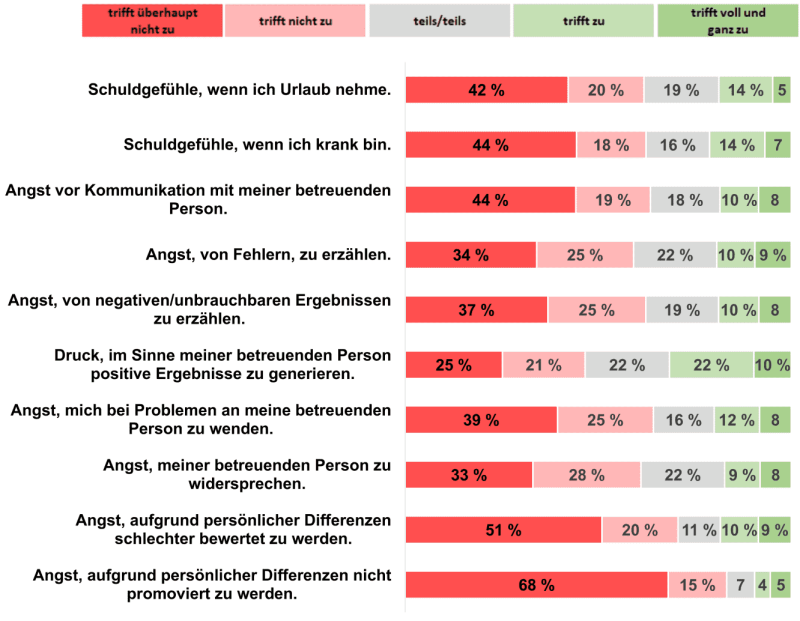

Auch Ängsten und Schuldgefühlen gegenüber der betreuenden Person sind bei einigen Befragten Teil der Promotion. So empfinden 19 % Schuldgefühle, wenn sie sich Urlaub nehmen wollen und 21 %, wenn sie krank sind. Auch Angst von Fehlern zu berichten oder sich bei Problemen an die betreuende Person zu wenden, betreffen etwa 20 % der Promovierenden. Weitere 32 % der Teilnehmenden fühlen sich gedrängt, positive Ergebnisse im Sinne der betreuenden Person zu generieren und so, von der guten wissenschaftlichen Praxis, unvoreingenommen Ergebnisse zu betrachten, abzurücken. Auch das starke Machgefälle zwischen Promovierenden und Betreuenden spiegelt sich in den Antworten wider: 39 % haben mindestens teilweise Angst ihrer betreuenden Person zu widersprechen, 30 % gaben an, mindestens teilweise Angst vor schlechtere Bewertung aufgrund persönlicher Differenzen zu haben und 16 % gaben an, zumindest eine teilweise Angst zu haben, sogar deswegen nicht promoviert zu werden.

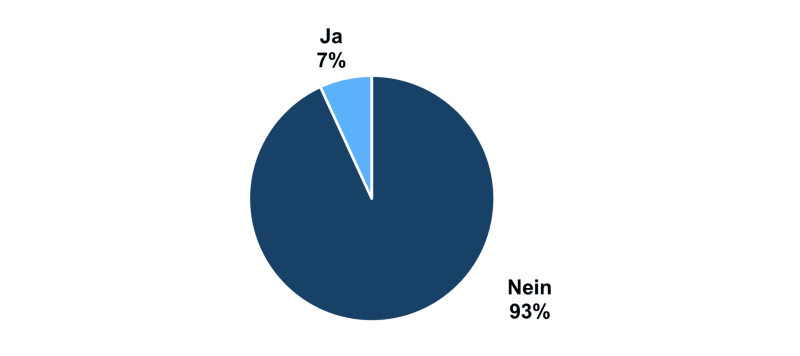

7 % der Promovierenden berichten davon, dass sie wiederholt, unverhältnismäßige nicht-arbeitsbezogene Nebenaufgaben von der betreuenden Person erhalten haben.

Diskriminierung

155 Personen (33 %) gaben an, im Kontext ihrer Promotion bereits selbst Diskriminierung erfahren zu haben. Dies ist ein höherer Anteil im Vergleich zur „European Working Conditions Telephone Survey 2021“Externer Link (letzter Abruf: 08.01.2025), in der etwa 11 % der Befragten in Deutschland und der EU von Diskriminierungserfahrungen berichteten. 42 % der Befragten gaben an, bereits Diskriminierung im Kontext ihrer Promotion beobachtet zu haben.

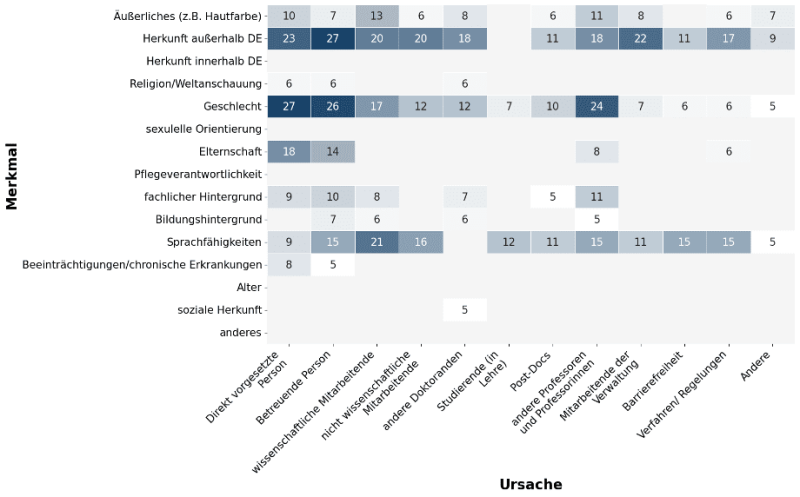

Während jeder Einzelfall individuelle Aufarbeitung erfahren muss, steht im Folgenden die Frage, ob Diskriminierung an der Universität systematisch toleriert oder sogar begünstigt wird. Dazu haben die Befragten, die Angaben selbst Diskriminierung erfahren oder beobachtet zu haben, die Vorfälle 15 Kategorien zugeordnet.

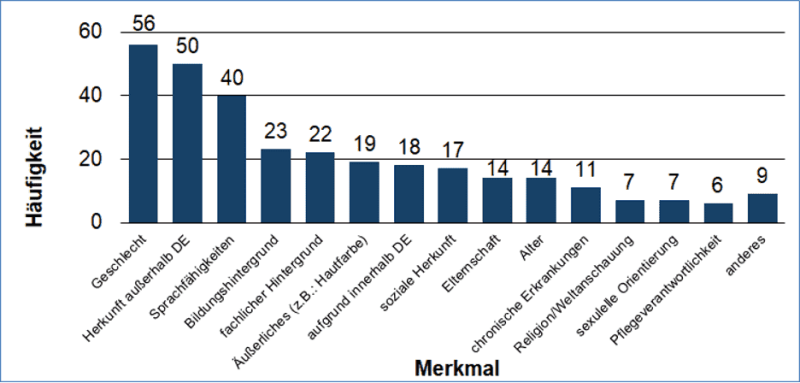

Die Teilnehmenden Personen ordneten ihre Erfahrungen meist, der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Diskriminierung aufgrund der Herkunft, Sprachfähigkeit oder Aussehen und der Diskriminierung aufgrund des Bildungshintergrundes und der sozialen Herkunft zu. Elternschaft, Fachlicher Hintergrund, Alter und Herkunft innerhalb Deutschlands zeigen hier eine ungleichmäßige Verteilung.

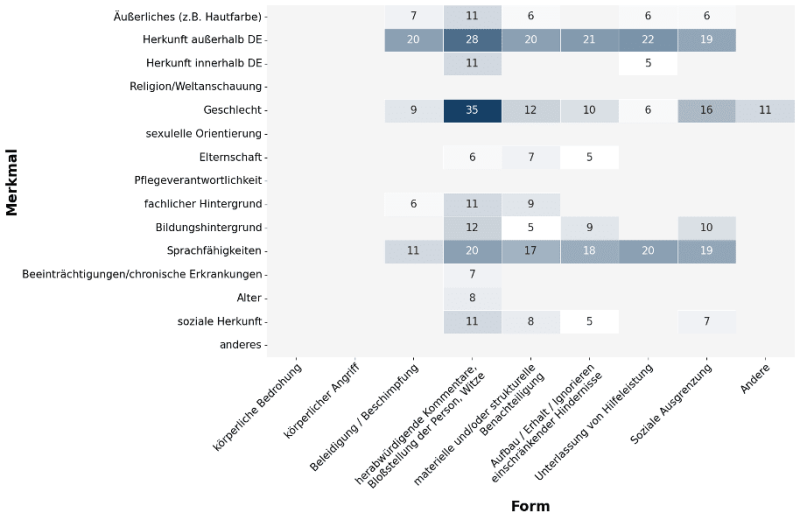

Während alle Gruppen von herabwürdigenden Kommentaren betroffen sind, zeigt sich, dass direkte Beleidigungen meist auf Herkunft (20), Sprache (11) und Aussehen (7), zudem Geschlecht (9) und den fachlichen Hintergrund (6) zielen. Strukturelle Benachteiligung findet aufgrund von Herkunft (20), Sprache (17), Geschlecht (12), fachlichem Hintergrund (9), sozialer Herkunft (8), Elternschaft (7), Aussehen (6) und Bildungshintergrund (5) statt.

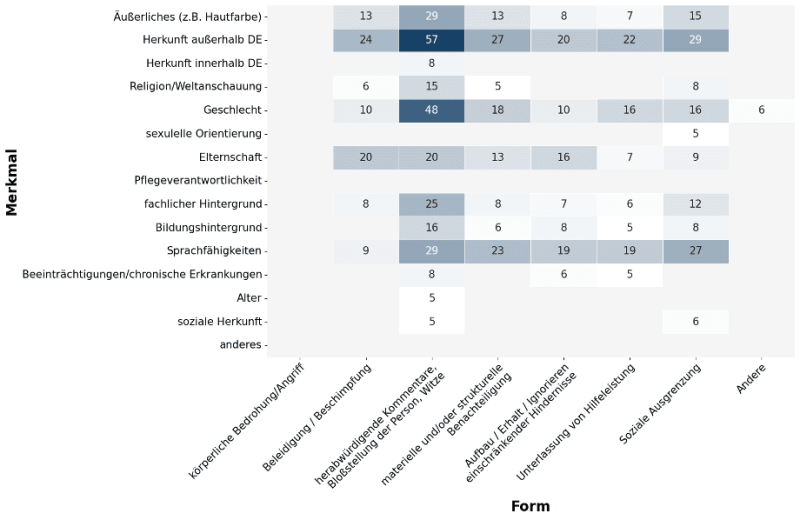

Der Vergleich mit den beobachteten Diskriminierungen zeigt einige Unterschiede. Die auffälligsten Abweichungen sind, dass Diskriminierung aufgrund von Religion/Weltanschauung häufiger beobachtet wurde, als die Betroffenen diese selbst angeben. Auch Diskriminierung wegen Elternschaft wurde wesentlich öfter beobachtet., ähnlich wie Diskriminierung wegen des fachlichen Hintergrundes. Im Gegensatz dazu wurden Diskriminierung wegen der sozialen Herkunft oder Herkunft innerhalb Deutschlands wesentlich seltener beobachtet als selbst erfahren.

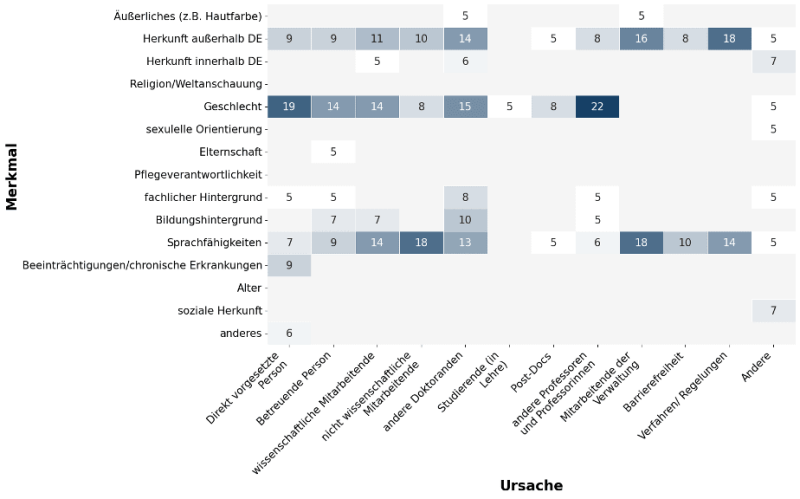

Es zeigt sich deutlich, dass Diskriminierungen aus Geschlechtsgründen primär von direkten Vorgesetzten bzw. anderen Professoren und Professorinnen ausgehen, sekundär von in der wissenschaftlichen Hierarchie höher gestellten Personenkreisen, aber, tertiär, auch von Gleichgestellten. Diskriminierung aufgrund der Herkunft und Sprache stammt primär aus Verwaltung und Verfahren sowie von nicht wissenschaftlichen Mitarbeitenden, sekundär von Gleichgestellten und tertiär von direkten Vorgesetzten, anderen Professoren und Professorinnen und in der wissenschaftlichen Hierarchie höher gestellten Personenkreisen.

Der Bildungshintergrund wird primär durch andere Promovierende, sekundär wissenschaftliche Mitarbeiter und die betreuende Person, tertiär andere Professoren und Professorinnen als Anlass zur Diskriminierung genommen. Bei Diskriminierungen aufgrund von Elternschaft ist es sogar nur die betreuende Person, während bei Diskriminierung aufgrund von Beeinträchtigungen und chronischen Erkrankungen nur die direkt vorgesetzte Person als Urheber von Diskriminierungen genannt wird.

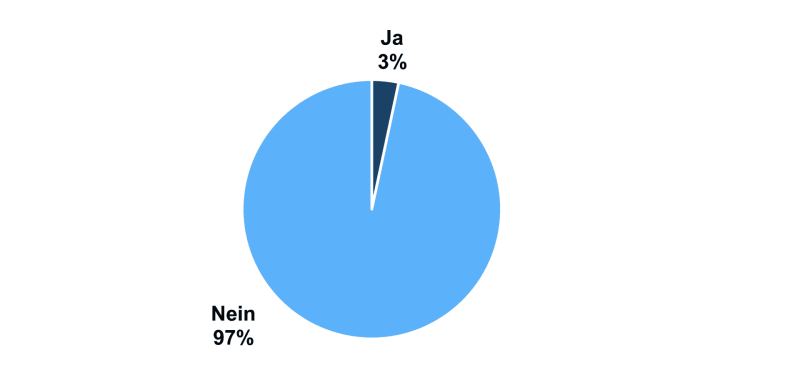

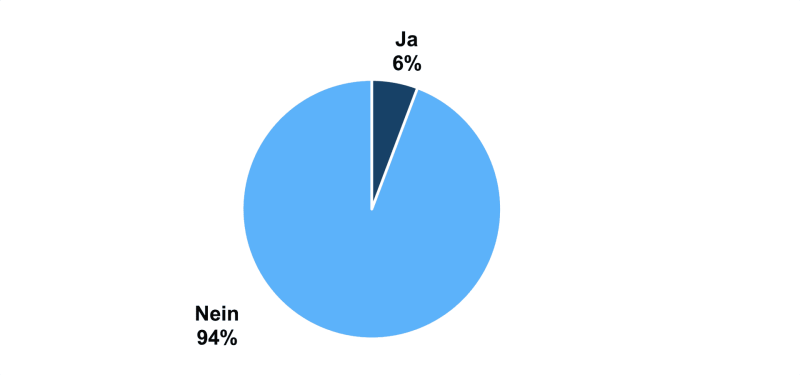

Die Daten zur beobachteten Diskriminierung bestätigen die Erfahrungsberichte größtenteils: Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes folgt auch hier den Machtverhältnissen. Die Diskriminierung wegen der Herkunft und Sprache ist in der Beobachtung weniger deutlich abgestuft, denn auch hier führt die direkte Vorgesetzte Person und die betreuende Person die Liste an, erst danach folgen Mitarbeitende der Verwaltung. Diskriminierung wegen Elternschaft zeigt sich in der Beobachtung gleichermaßen zwischen direkt vorgesetzter Person und betreuender Person aufgeteilt und eine ähnliche, aber geringfügig weniger ausgleichende Aufteilung zeigt sich bei beobachteten Diskriminierungen wegen Beeinträchtigungen. 3% der Befragten haben an sexuelle Belästigung im Hochschulkontext erlebt zu haben und weitere beobachteten eine solche Situation.

Zusammenfassend lässt sich folgendes feststellen:

- Diskriminierung aufgrund des Geschlechts folgt den Machtverhältnissen.

- Diskriminierung aufgrund der Herkunft, Sprache und dem Äußerlichen kommt tendenziell eher aus dem Verwaltungssystem.

- Diskriminierung aufgrund des Bildungshintergrundes geht eher von Gleichgestellten aus.

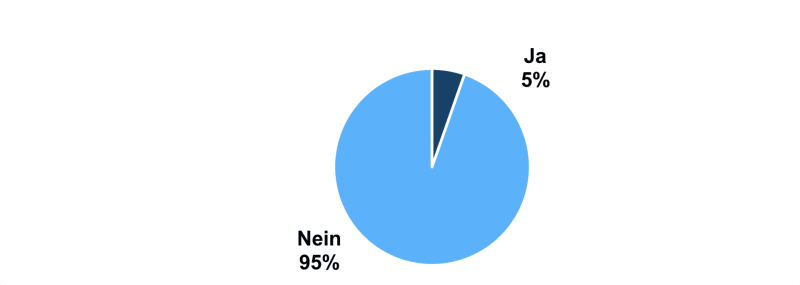

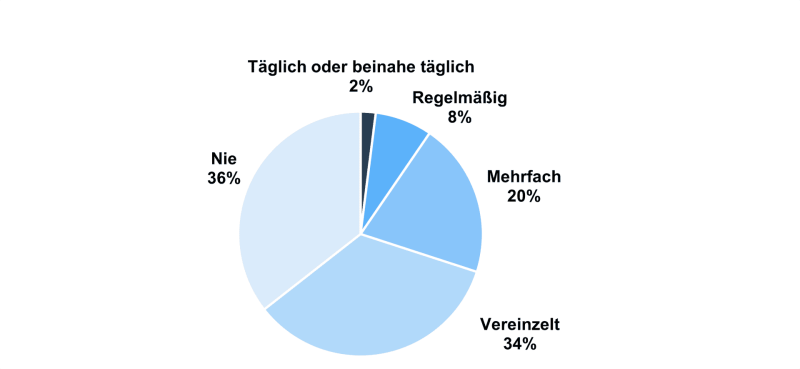

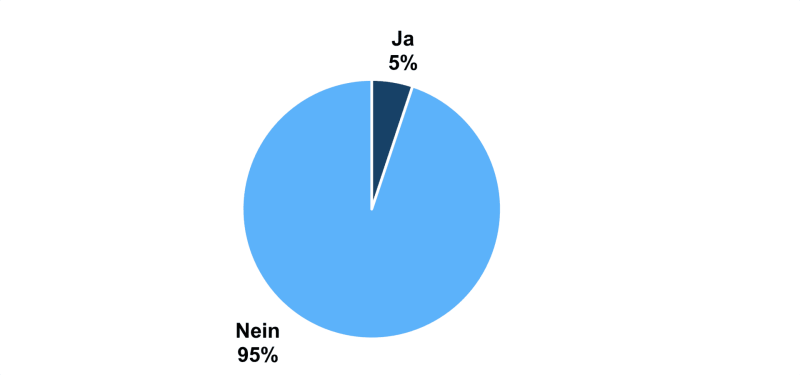

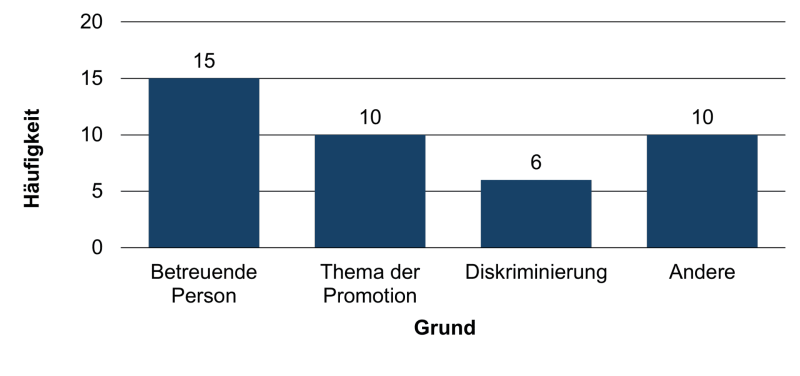

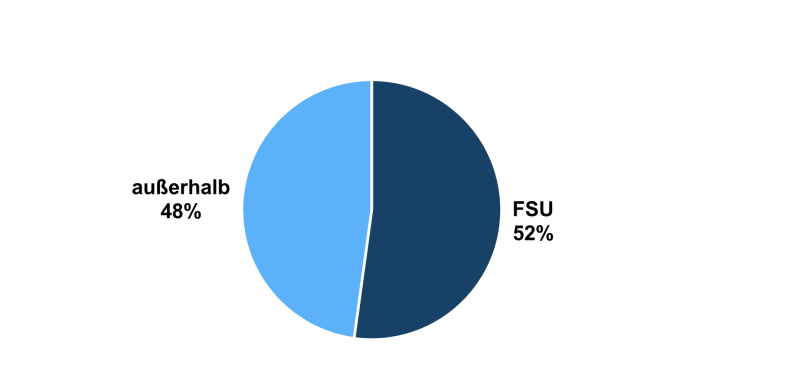

Alle bisher genannten Probleme sind nicht folgenlos. So denken 30 % der Promovierenden mehrfach, regelmäßig oder täglich über einen Abbruch der Promotion nach. 5 % der Befragten gaben an, dass sie bereits eine Promotion abgebrochen haben, 52 % davon an der Universität Jena. Als Ursache wurden 15 mal die betreuende Person angeführt und 6 mal wurde konkret Diskriminierung als Grund genannt (Überschneidungen wegen Multiple-Choice möglich).

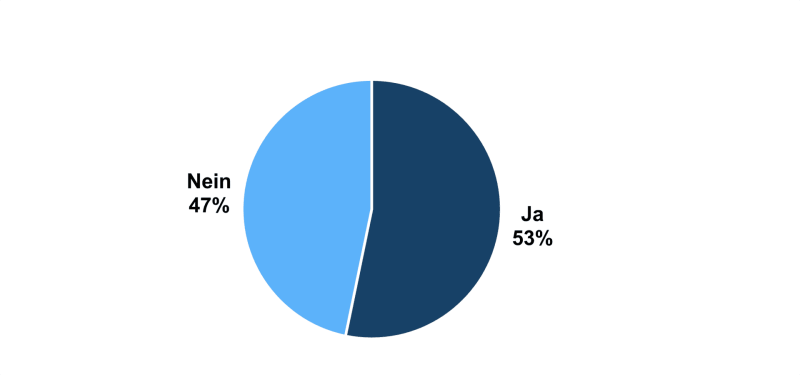

Weiterhin zeigt sich, dass 53 % der Teilnehmenden aufgrund ihrer Erfahrungen während der Promotion keine akademische Karriere mehr anstreben. Damit folgt die Universität den nationalen Negativtrend (Nacaps 2021/22 - Indikator: Karriereintention Professur (E2)Externer Link, letzter Abruf: 01.06.2025.).

Wissen und Wahrnehmung von Hilfsangeboten

Um die beschriebenen Problemkreise zu adressieren, hat die Universität bereits zahlreiche Hilfsangebote bereitgestellt. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit dem Wissen um derartige Hilfsangebote und deren (Nicht-)Wahrnehmung durch betroffene Promovierende.

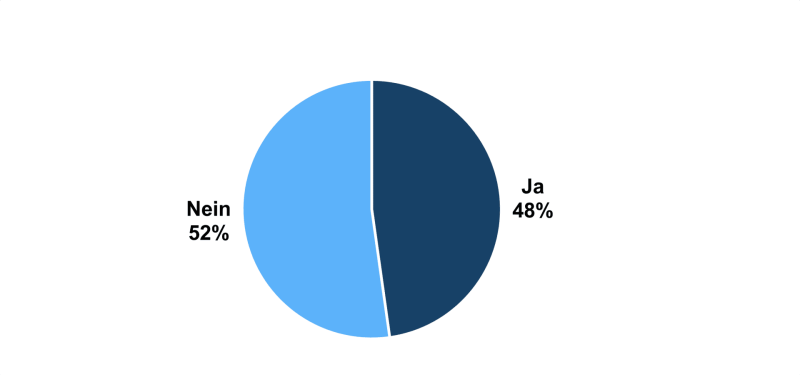

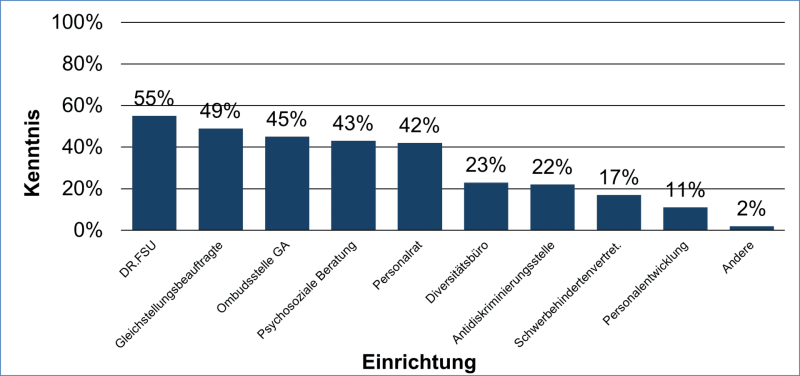

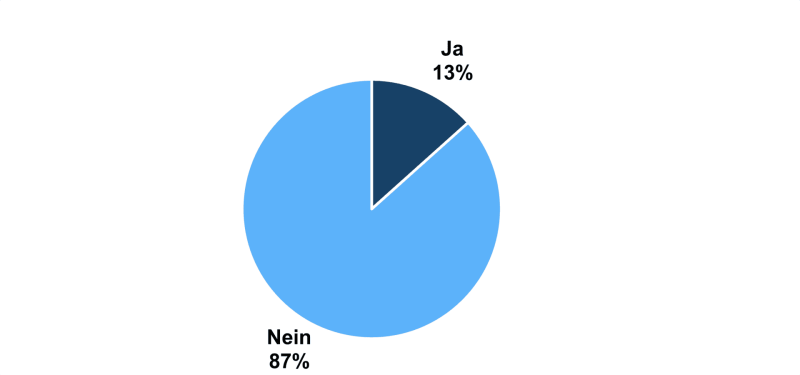

Dabei ergab sich, dass 35 % der Befragten die Funktion einer Ombudsperson allgemein nicht bekannt war, 52 % der Befragten hatten keine Kenntnis von der Existenz der Ombudsstelle der Graduiertenakademie. Gleichstellungsbeauftragte, Psychosoziale Beratung und Personalrat sind nur jeder zweiten Person bekannt (42 bis 49 %). Diversitätsbüro, Antidiskriminierungsstelle, Schwerbehindertenvertretung und Personalentwicklung sind bei weniger als 25 % der Promovierenden bekannt. 13 % der Befragten gaben an gar kein Hilfsangebot zu kennen.

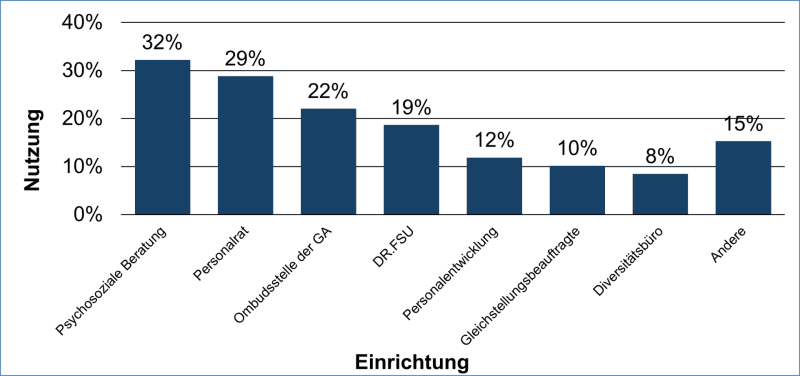

13 % der Befragten gaben an, schon mindestens einmal eins der Hilfsangebote genutzt zu haben. Die Nutzung verteilt sich auf die psychosoziale Beratung mit 32 %, der Personalrat mit 29 %, gefolgt von der Ombudsstelle mit 22 % und dem DR.FSU mit 19 %. Die höchste Zufriedenheitswerte erhielten die psychosoziale Beratung, der DR.FSU und das Diversitätsbüro. Da Mehrfachnennungen erlaubt waren und die Problemstellung nicht berücksichtigt war, darf anhand dieser Statistik kein direkter Vergleich der Institutionen stattfinden.

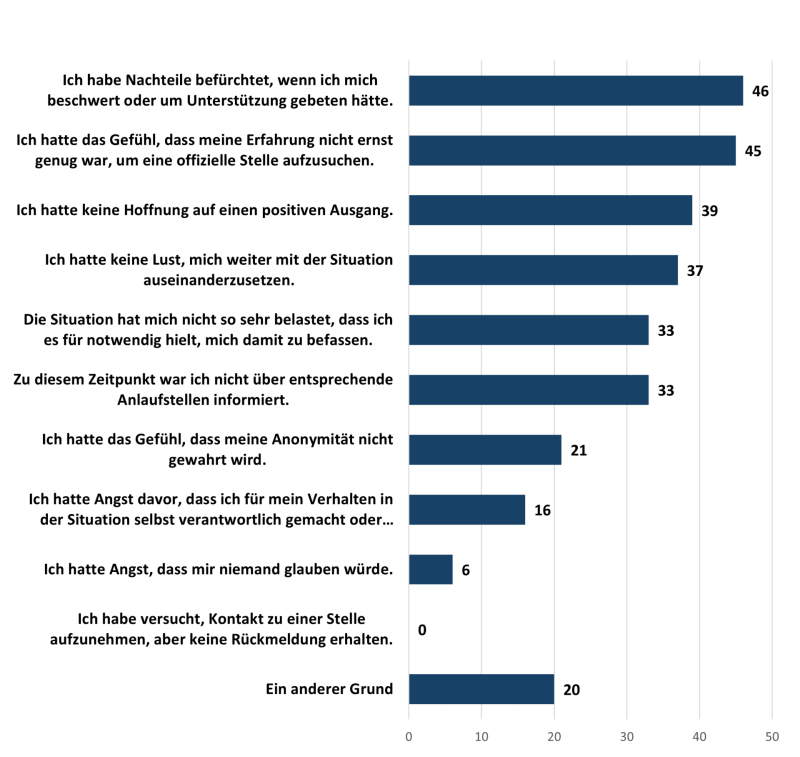

Unter den Teilnehmenden gaben 113 Promovierende einen oder mehrere Gründe an, weshalb sie kein Hilfsangebot aufgesucht haben. Die Ergebnisse werden im Folgenden gruppiert dargestellt. Wegen der zulässigen Mehrfachnennung darf nicht aufsummiert werden.

Gruppe A: Handlungsbedarf

46 Mal wurde angegeben, dass durch eine Beschwerde oder Bitte um Unterstützung Nachteile befürchtet wurden. 39 mal hatte die betroffene Person keine Hoffnung auf einen positiven Ausgang. Die Sorge, dass die Anonymität nicht gewahrt würde, war 21 mal ein Faktor, weshalb keine Unterstützung gesucht wurde. „Angst, dass mir niemand glauben würde“ wurde 6 mal angegeben. Weitere 16 Personen hatten Angst, selbst für die Situation verantwortlich gemacht oder beschuldigt zu werden.

Gruppe B: Minderschwere Fälle

45 mal wurde angegeben, dass die Erfahrung als nicht ernst genug wahrgenommen wurde, um eine offizielle Stelle aufzusuchen. 37 mal hatten die Betroffenen keine Lust sich weiter mit der Situation auseinanderzusetzen. Zudem wurde 33 mal angegeben, dass die Situation nicht als zu sehr belastend wahrgenommen wurde.

Gruppe C: Unwissen

Es wurde 33 mal angegeben, dass die Person nicht über entsprechende Anlaufstellen informiert war.

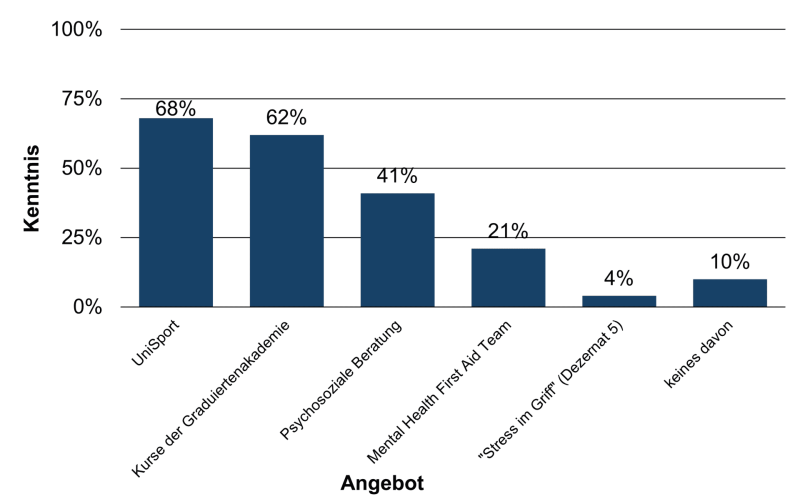

Auch die Bekanntheit verschiedener universitärer Angebote rund um das Themen Psyche und Gesundheit wurde abgefragt. Entsprechende Kurse des UniSport und der Graduiertenakademie sind rund zwei Dritteln bekannt. Die psychosoziale Beratung war 41 % bekannt, dass Mental Health First Aid Team nur 21 %. Das Programm „Stress im Griff“ von Dezernat 5, welches sich an Angestellte der Universität richtet, ist mit 4 % unter den Promovierenden nahezu unbekannt. Eine von zehn Personen kannte keins der Angebote.

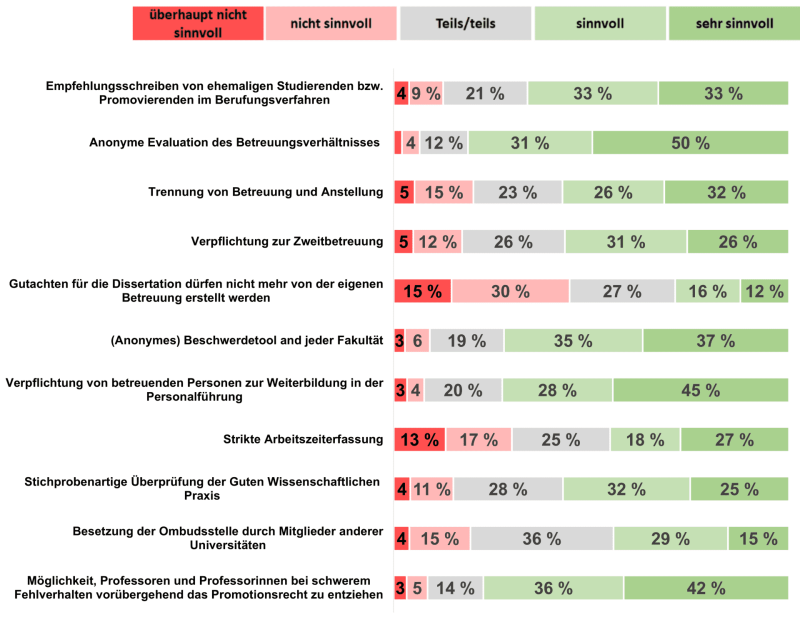

Bewertung von Maßnahmenvorschlägen

Den Teilnehmenden wurde eine Auswahl von elf möglichen Maßnahmen zur Verbesserung der Betreuungsqualität zur Bewertung unterbreitet.

Als allgemein wünschenswert wurden die folgenden Vorschläge eingestuft:

- Anonyme Evaluation des Betreuungsverhältnisses

- Möglichkeit betreuenden Personen bei schwerem Fehlverhalten vorübergehend das Promotionsrecht zu entziehen

- Verpflichtung zur Weiterbildung in der Personalführung

- Einrichtung eines anonymen Beschwerdetools an jeder Fakultät

- Empfehlungsschreiben von ehemaligen Studierenden bzw. Promovierenden im Berufungsverfahren

Eher positiv bewertet wurden die folgenden Vorschläge:

- Stichprobenartige Überprüfung der Guten Wissenschaftlichen Praxis

- Die Verpflichtung zur Zweitbetreuung

- Die Trennung von Betreuung und Anstellung

- Eine Besetzung der Ombudsstellen durch Mitglieder anderer Universitäten

Die folgenden Maßnahmen werden mehrheitlich abgelehnt:

- Die Begutachtung der Dissertation durch andere Personen als die eigene betreuende Person

- Eine strikte Arbeitszeiterfassung

Fazit

Die Mehrheit der Promovierenden ist mit der Qualität ihrer Betreuung zufrieden. Dabei wird die Kommunikation mit den Betreuenden und die Unterstützung der wissenschaftlichen Arbeit hervorgehoben. Gleichzeitig ist ein Fünftel der Promovierenden insgesamt unzufrieden. In Bezug auf die Betreuenden werden dahingehend oft Gründe genannt, die über die reine wissenschaftliche Arbeit hinausgehen. Dazu gehört etwa die Anerkennung der Work-Life-Balance durch die betreuenden Personen, die Unterstützung beim Aufbau beruflicher Netzwerke und Weiterbildungen. Solche Soft Skills tragen wesentlich zur Ausbildung von exzellentem wissenschaftlichem Personal bei, die die Promotion darstellt.

Promovierende berichten zudem von zu hoher Belastung durch befristete Arbeitsverträge und großem Leistungsdruck. Eine von drei Personen berichtet von psychischen Problemen während der Promotion. Darüber hinaus spielen auch finanzielle und familiäre Probleme eine Rolle. Etwa 20 % äußern Ängste bei der Interaktion mit Betreuenden, die auch den wissenschaftlichen Erfolg des Promotionsprojektes beeinträchtigen.

Weiterhin ist Diskriminierung ein Thema, das über Einzelfälle hinausgeht. Am häufigsten wird über Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Herkunft berichtet. Die Diskriminierung nimmt viele Formen an: Beleidigung, unangebrachte Witze, strukturelle und materielle Benachteiligung, bis hin zur sozialen Ausgrenzung. Verantwortlich sind sowohl Vorgesetzte, Kollegen und Kolleginnen, als auch universitäre Strukturen. Sexuelle Belästigung beschränkt sich in dieser Erhebung auf Einzelfälle, trotzdem sollte diese systematisch untersucht, strikt verfolgt und sanktioniert werden.

Zwei Drittel der Promovierenden haben schon mindestens einmal über den Abbruch ihrer Promotion nachgedacht, jeder zehnte denkt regelmäßig darüber nach. Gleichzeitig geben die Hälfte der Befragten an, sich aufgrund der Erfahrungen während der Promotion gegen eine weitere wissenschaftliche Karriere entschieden zu haben. Damit gehen der Universität und der Wissenschaft hochqualifizierte Personen verloren. Es muss sichergestellt werden, dass talentierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler eine langfristige Perspektive in der Wissenschaft sehen.

Die Universität bietet vielfältige Hilfsangebote an, um Personen mit promotionsbezogenen und psychosozialen Problemen aufzufangen. Die Promovierenden sind über diese aber nicht ausreichend informiert. Eine von drei Personen weiß nicht, was eine Ombudsperson ist. Nur die Hälfte weiß, dass an der Graduiertenakademie Ombudspersonen gezielt für Promovierende zur Verfügung stehen. Auch die weiteren Anlaufstellen müssen aktiv an ihrer Sichtbarkeit arbeiten. Eine von 8 Personen gibt an keine einzige Anlaufstelle zu kennen. Der Bedarf ist groß, da über 10 % angeben, schon mindestens einmal Hilfe in Konfliktfällen in Anspruch genommen zu haben.

Die Befragung zeigt deutlich, dass es konkreten Handlungsbedarf in Bezug auf die Promotionsbedingungen gibt. Die Universität bietet zwar eine solide Basis, doch es gibt auf fast allen Ebenen Verbesserungspotenzial. Dazu gehören ein respektvoller Umgang miteinander sowie die Bewältigung struktureller Herausforderungen. Keine Promotion verläuft ohne Probleme, und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, diese zu bewältigen. Nur so kann die Friedrich-Schiller-Universität ihre Anziehungskraft für den wissenschaftlichen Nachwuchs erhalten.

Abbildungen

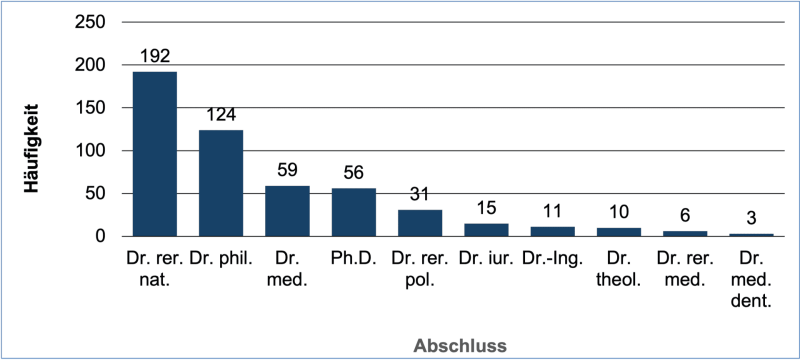

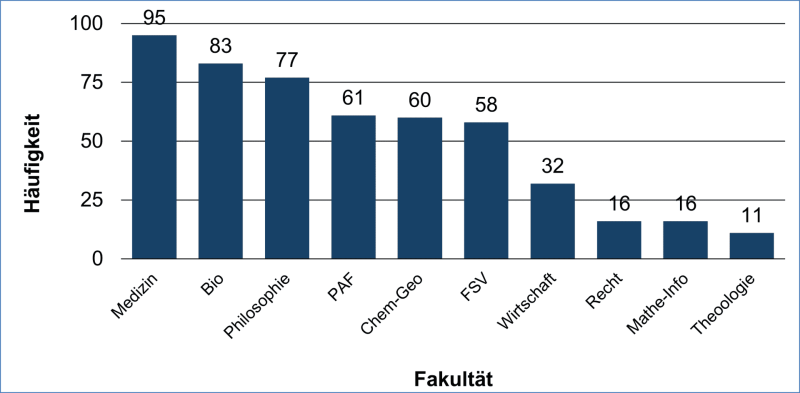

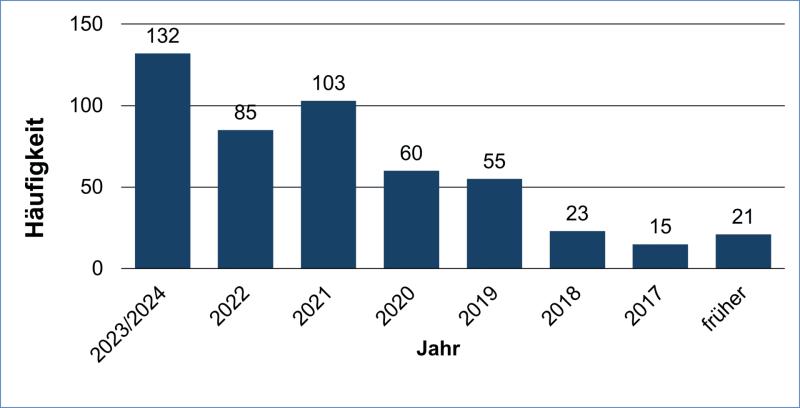

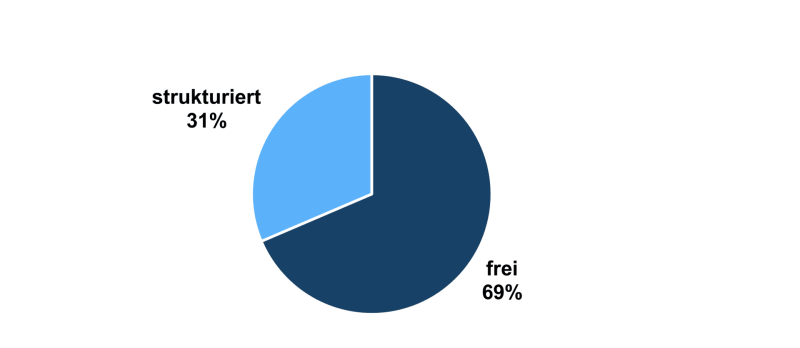

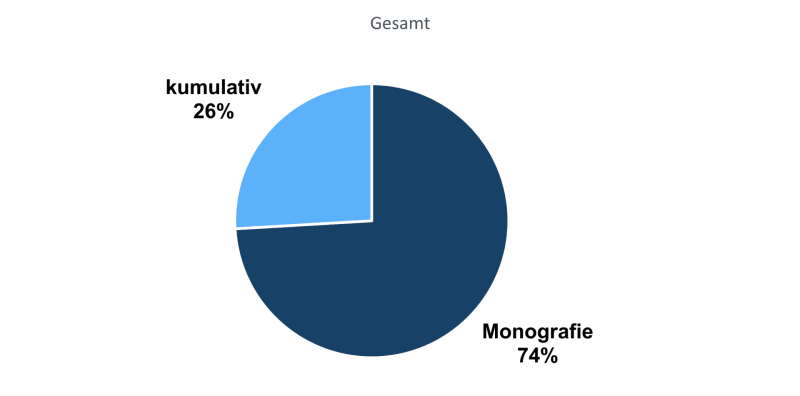

Fragekomplex 1: Allgemeine Angaben zur Promotion

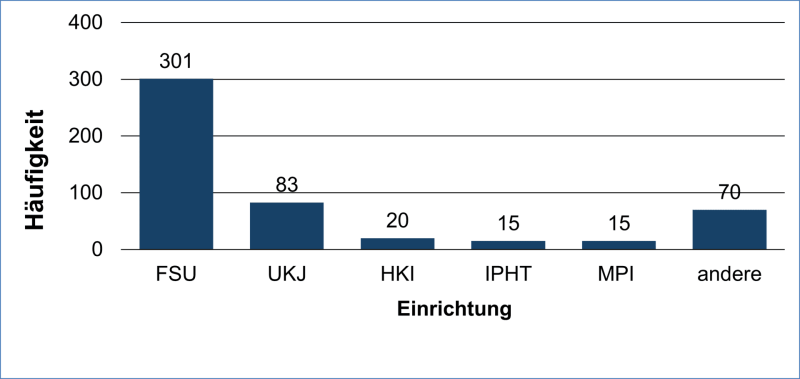

Abbildung 6: Aktuelle Promotionseinrichtung. FSU – Friedrich-Schiller-Universität, UKJ – Universitäts-klinikum, HKI – Hans-Knöll-Institut, IPHT – Leibniz-Institut für Photonische Technologien, MPI – Max-Plank-Institute. Mehrfachnennungen möglich. (n = 465)

Aktuelle Promotionseinrichtung

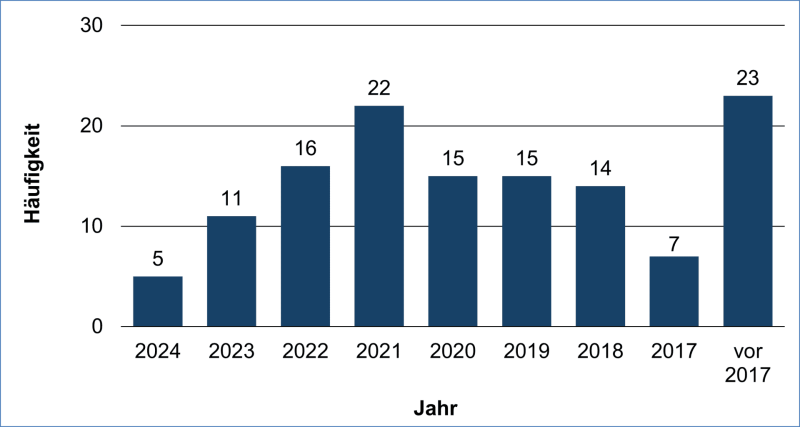

Foto: PromovierendenratAbbildung 13: Vergütung der wissenschaftlichen Angestellten. Befragt wurden Personen, die „wiss. Mitarbeiter“ als Finanzierung angegeben haben. Angegebene Vertragsstunden wurden in die typischen Vertragsumfänge gruppiert. (n = 305)

Vergütung der wissenschaftlichen Angestellten

Foto: PromovierendenratAbbildung 17: Betreuung von Abschlussarbeiten in der Vergangenheit. Für mehrfacher Betreuung liegt der Median bei 4 Abschlussarbeiten. Befragt wurden Personen, die „wiss. Mitarbeiter“ als Finanzierung angegeben haben. (n = 308)

Betreuung von Abschlussarbeiten in der Vergangenheit

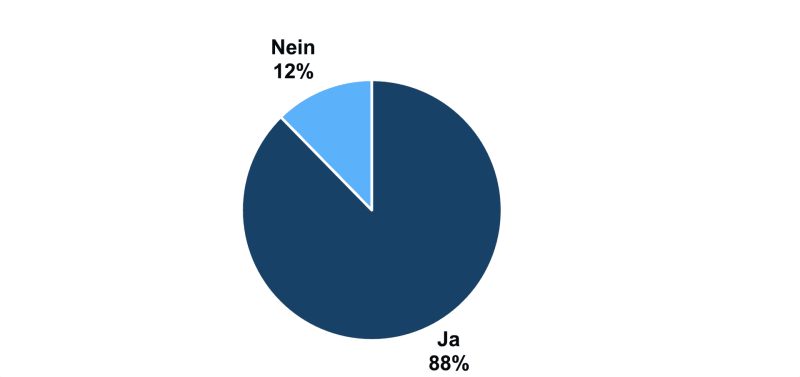

Foto: PromovierendenratAbbildung 20: Arbeit an wissenschaftlicher Arbeit außerhalb des eigenen Promotionsprojektes im Vertrag festgelegt. Befragt wurden Personen, die „wiss. Mitarbeiter“ als Finanzierung angegeben haben. (n = 285)

Arbeit an wissenschaftlicher Arbeit außerhalb des eigenen Promotionsprojektes im Vertrag festgelegt

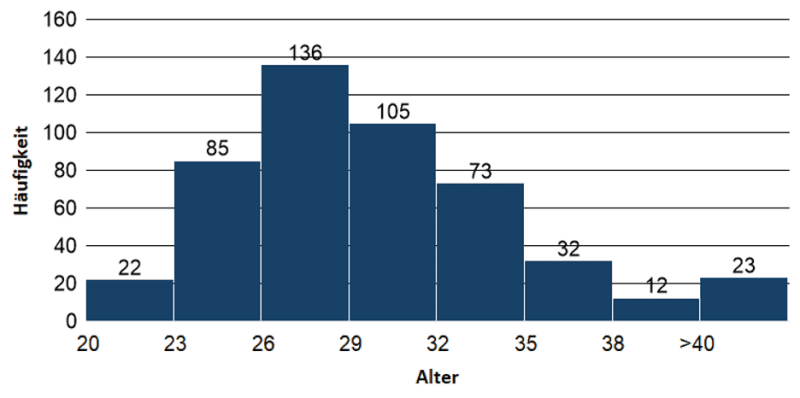

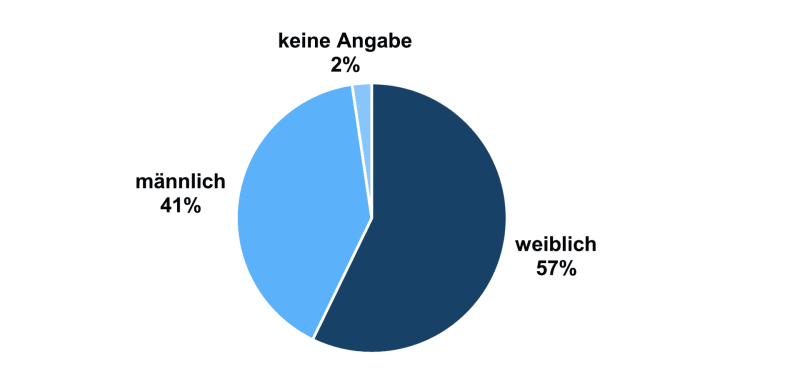

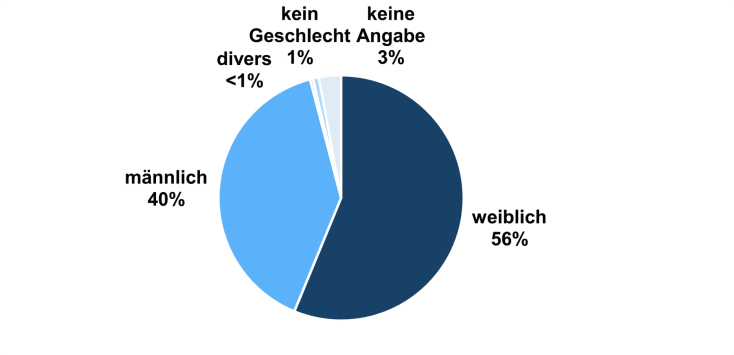

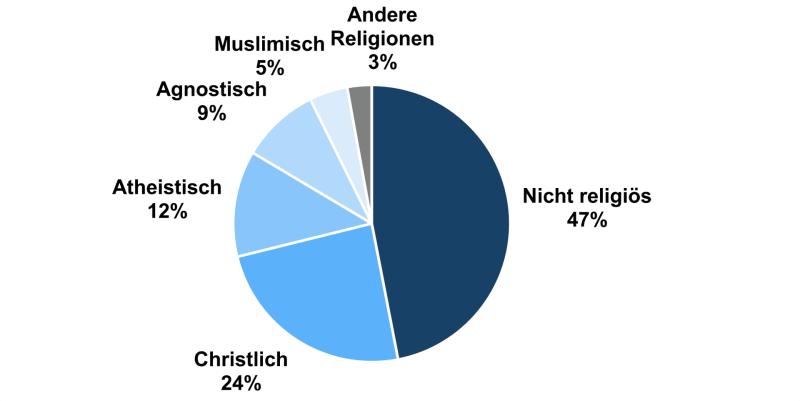

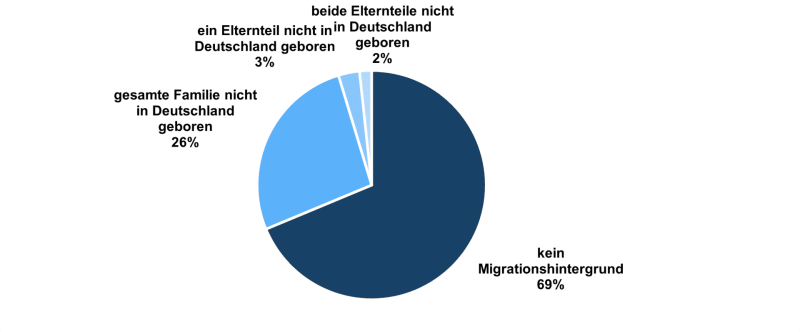

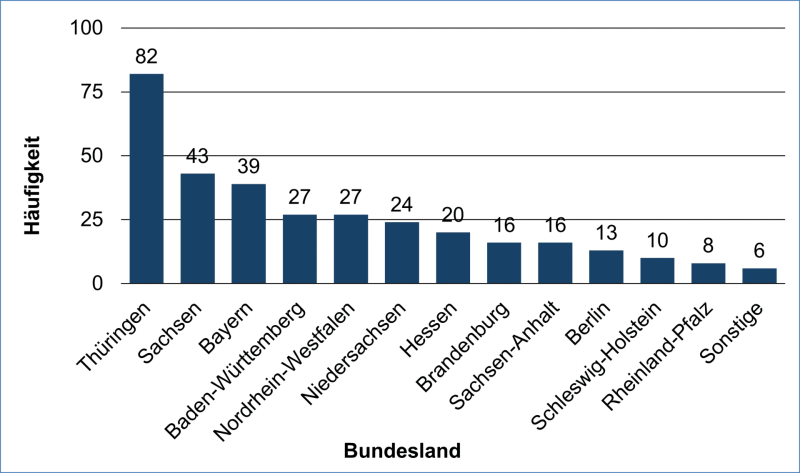

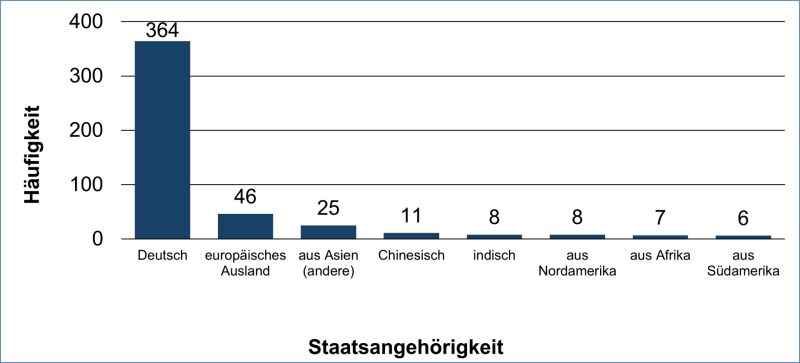

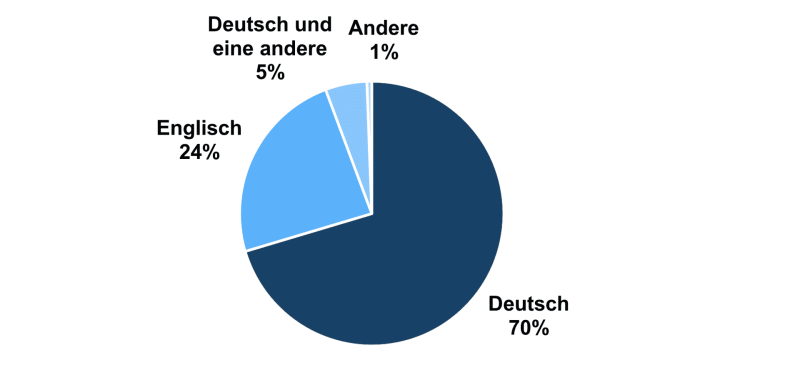

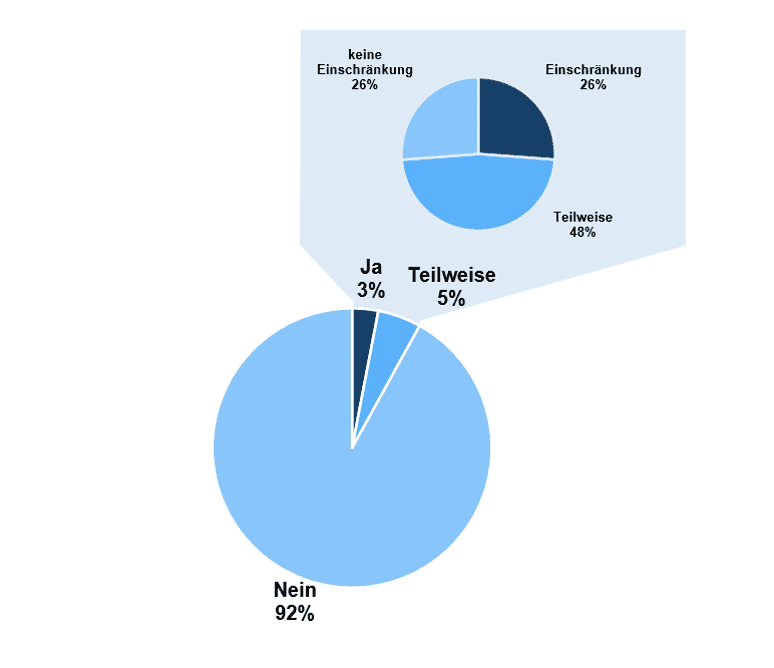

Foto: PromovierendenratFragekomplex 2: Allgemeine und soziodemografische Angaben zur befragten Person

Abbildung 35: Erlebte Sprachbarriere. Im Hauptdiagramm ist dargestellt, ob die Personen eine Sprachbarriere erfahren haben (n = 497). Im Einsatz ist dargestellt, ob die Promovierenden die "Ja" oder "Teilweise" geantwortet haben, dadurch in der Bearbeitung ihres Promotionsprojektes Ein-schränkungen erfahren haben. (n = 42)

Erlebte Sprachbarriere

Foto: PromovierendenratFragekomplex 3: Beurteilung und Einschätzung der Promotionssituation

Fragekomplex 4: Diskriminierung und Machtmissbrauch

Fragekomplex 5: Hilfsangebote

Abbildung 60: Bekanntheit einzelner Hilfsangebote. Da die Umfrage im Namen des DR.FSU und von der Graduierten-akademie verbreitet wurde, ist davon auszugehen, dass diese beiden Einrichtungen überproportional häufig gewählt wurden. 13 % der Befragten gaben, ein kein Hilfsangebot zu kennen. (n = 451)

Bekanntheit einzelner Hilfsangebote

Foto: PromovierendenratAbbildung 62: Nutzung der Hilfsangebote. Die Angaben beziehen sich auf die Teilnehmenden, die bereits mindestens ein Angebot aufgesucht haben. Die höchsten Zufriedenheitswerte erhielten die Psychosoziale Beratung, der DR.FSU und das Diversitätsbüro. (n = 59)

Nutzung der Hilfsangebote

Foto: Promovierendenrat